«Линия фронта проходит возле твоего станка» – так звучал лозунг курганских рабочих. В годы Великой Отечественной войны в Зауралье эвакуировали 22 завода, 15 из них разместили в Кургане. Военное производство для фронта запускали с колес и едва ли не в полях из-за отсутствия промышленных площадей. Изможденные голодом и холодом зауральцы работали на заводах и фабриках по 12–18 часов, а потом шли на стройки или разгружать вагоны с углем. О героических трудовых подвигах курганцев – на «ФедералПресс».

Станки стояли в снегу

Круглосуточно зауральцы разгружали десятки и сотни вагонов с оборудованием эвакуированных заводов и фабрик, а потом монтировали его. Производство военной продукции запускали буквально с колес.

«Заводы размещать в городе было негде, промышленных площадок практически не было. Был только машиностроительный завод Сергея Балакшина (основатель курганского машиностроения и первый гидроэнергетик Сибири. – Прим. ред.), который национализировали в 1918 году. Выгружали станки с поезда в песок или снег, а через полдня на этих станках уже работали люди. Давали всего месяц на то, чтобы начать производить норму для фронта. Выбора не было: если не справлялись, то могли осудить по закону военного времени. Руководители предприятий и рабочие трудились в очень напряженном режиме. Зимой приходилось работать в холодных помещениях», – рассказывает в беседе с «ФедералПресс» заведующий сектором историко-экспозиционной деятельности Туристско-информационного центра Кургана Татьяна Васильева.

Первым в Курган прибыл в июле 1941 года завод сельскохозмашиностроения из Гомеля (1100 вагонов), его разместили на площадях недостроенного предприятия, цеха завода бензозаправочных средств из Кременчуга – в руинах Народного дома из-за отсутствия помещений. В 1937 году в театре произошел пожар по вине пьяных подростков. Огонь уничтожил крышу и все внутренние перекрытия, осталась только коробка из кирпичных стен. В таких сложных условиях курганцы и заводчане налаживали производство.

Цеха Черкасского машиностроительного завода и вовсе разместили в Богородице-Рождественском соборе.

В регион эвакуировали предприятия из Москвы, Ленинграда, Харькова, Днепропетровска, Запорожья, Мелитополя, Люберец, Одессы, Торжка и других городов.

Два «квадрата» на человека

Вместе с заводами в Курганскую область прибыли 150 тысяч работников эвакуированных предприятий и членов их семей. Курган принял 20 тысяч человек. И это при том, что в самом городе в начале войны насчитывалось всего 40 тысяч жителей.

«На местные власти легла невероятно сложная задача. Курган перед войной представлял собой в основном частный сектор, из крупных зданий – бывшие купеческие дома. Нового жилья не строили. Разместить такое количество людей было просто нереально. Расселяли в квартиры и дома местных жителей. Пришлось уплотниться: на одного жителя Кургана в годы войны приходилось 1,5–2 квадратных метра жилья. Большую часть эвакуированных направили в районы и Шадринск», – говорит Татьяна Васильева.

Эвакуационные пункты не справлялись с таким потоком людей. Элементарно не хватало одежды, полотенец, матрацев, рукомойников. Усугубили ситуацию последствия паводка. Накануне войны, весной 1941 года, произошло одно из самых сильных наводнений – затопило восточную часть города, Затобольный и нефтебазу. Под водой оказались 1080 домов и большая часть предприятий.

«Курган был тоже переполнен эвакуированными, квартир нет, нас приютила одна семья, хотя у самих десять детей. Они сами ютились на кухне, а комнату занимала эвакуированная семья евреев, нам место было у порога кухни. Зимой было очень холодно. Мы спали все на полу с хозяевами вместе, ногами к порогу, который прикрывали тряпьем, чтобы меньше дуло, но порог все равно промерзал, покрываясь снегом и крепко примораживал наши ноги», – пишет в своих воспоминаниях эвакуированная в Кургана из Ленинграда Вилена Лапочкина (Замышляева).

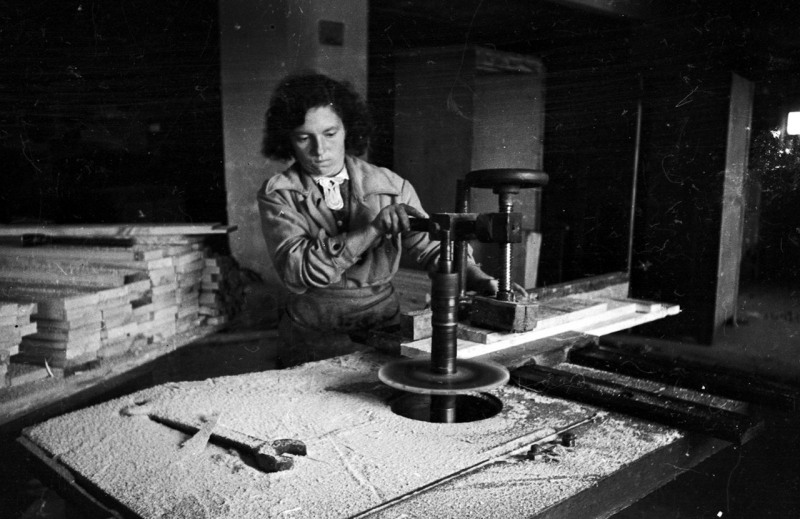

Женщины и дети у станков

О том, что в тылу каждый советский гражданин вел свой бой с врагом, говорит девиз курганских рабочих: «Линия фронта проходит возле твоего станка! Ни шагу назад!».

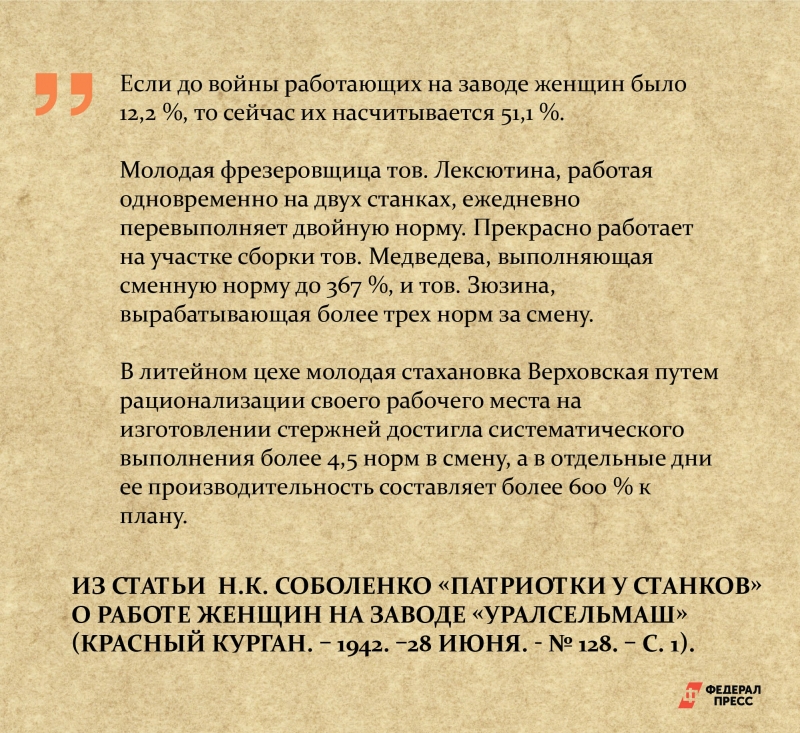

«Фронту отдавали практически все. Выходные, отпуск и декрет отменили, их восстановили только после войны. Еще не забывайте, что многие мужчины ушли на фронт, поэтому тяжелую работу приходилось выполнять женщинам. Они работали на заводах, машинистами, канализацию копали, укладывали трубы. Благоустраивали город женщины и старики», – рассказывает Татьяна Васильева.

Подростки на заводах работали наравне со взрослыми по 12–14 часов, бывало, даже сознание теряли. Некоторые не дотягивались до станков, им ставили ящики под ноги. При этом им платили и выдавали продовольственные карточки как подросткам, что было не совсем справедливо, отметила собеседник.

«Первая военная зима была очень холодная, морозы стояли лютые, теплой одежды почти не было: эвакуировались спешно, некогда было что-либо брать, а что было – при бомбежке погорело. Морозы 40 градусов. На работу ходить далеко, через весь город. Мама на барахолке купила валенки, вернее, голенища от валенок – подошвы все в дырах. Намотали кое-что на ноги и засунули в дырявые валенки. Ноги замерзли так, что, забежав в цех, я долго кричала от боли. Мастер Мамаев взял мои дырявые валенки и отнес их в мастерскую. А мне поставили высокий ящик, на котором я сидела и выполняла свою норму», – вспоминает Вилена Лапочкина (Замышляева).

Вера Архипова пришла работать на трикотажную фабрику, которую эвакуировали в Курган из Одессы, в 16 лет. Как вспоминает труженица тыла, сначала шили вещи вручную, но в марте 1942 года подвели электричество.

«В цехе был страшный холод; печка из железной бочки, установленная посреди помещения, мало помогала. Работали в телогрейках, мерзли пальцы рук. Трудились в две смены по 12 часов, без выходных, без отпусков. Бывало, встанешь из-за рабочего места, а голова кружится от голода. Пределом мечты было поесть ржаного хлеба с солью. Картошка дома закончилась. Мы ходили на свалку мясокомбината, собирали всякие обрезки, мыли, варили и ели», – вспоминает Вера Архипова (из книги «Священная война»).

По ее словам, на работе никто не ныл и не проклинал судьбу, потому что понимали – всем трудно. С окончанием смены рабочий день не заканчивался. Голодные и полураздетые в 30-градусный мороз швеи шли пешком на вокзал разгружать вагоны с углем или на строительство железнодорожной ТЭЦ.

Город испытывал проблемы с топливом и дровами. Машин для перевозки дров практически не было, телеги тащили на коровах и быках. При этом дороги и мосты были разбиты, потому что следить за ними не было ни средств, ни времени и ни человеческих ресурсов.

Кроме того, тогда город снабжала энергией электростанция, которую построили еще в 1914 году. Она была маломощной и не справлялась с резко возросшим потреблением ресурса. В квартирах не было света.

Госпитали и детские дома

В Курганской области в военные годы открыли 17 госпиталей, пять из них разместили в городе.

«В госпиталях не хватало медикаментов, перевязочного материала. Станций переливания крови не было, поэтому врачи и медсестры сами сдавали кровь для раненых и приступали к операциям. Медикам не давали дней для отдыха. Вот в таком напряженном режиме они работали», – рассказывает Татьяна Васильева.

При этом 70 % раненых и 90 % больных, лечившихся в зауральских госпиталях, возвращались в строй. Школьники помогали в госпиталях: заготавливали дрова, стирали и шили.

Кроме того, в Зауралье эвакуировали 12 тысяч детей, в том числе 8 тысяч ребят из блокадного Ленинграда. Для них создали 176 детских домов.

«Детей размещали в деревянных купеческих особняках. После войны всех детей вернули домой живыми и здоровыми. В годы войны никто из них не умер и не голодал», – добавляет Васильева.

Подвиг железнодорожников

В военные годы курганские железнодорожники совершили трудовой подвиг и проявили недюжинную смекалку. Александр Утюмов и Иван Блинов разработали уникальную схему безостановочных и безводных рейсов, которая позволяла пускать тяжеловесные поезда без дозаправки. Местные «кулибины» увеличивали скорость составов, экономили время и топливо.

В 1943 году курганцы за свои подвиги завоевали переходящее красное знамя Наркомата железнодорожного транспорта и до конца войны удерживали его.

«Александр Утюмов награжден орденом Ленина, Ивану Блинову присвоено звание Героя социалистический труда. При этом вклад Утюмова был намного больше, но он не получил высокой награды, потому что его предки были дворянами из Прибалтики. Происхождением не вышел», – уточняет Васильева.

Утюмов возглавлял одну из колонн Госкомитета обороны. Он сэкономил свыше 2 тысяч тонн угля и перевез более 2 млн тонн грузов (на 844 тысячи тонн сверх нормы).

Курганец Петр Безродных подростком работал в депо, ремонтировал паровозы в загазованном цехе с керосиновой лампой.

«На работе было правило: пока не закончишь ремонт узла, не уйдешь из цеха. По 16–18 часов в сутки трудились. Норму выполняли на 200 и более процентов. Конечно же, недоедали, недосыпали. Другой раз проглотишь свой скудный обед, пристроишься на минутку у теплой батареи, чуть вздремнешь – и снова за дело. До окончания войны не было ни отпусков, ни выходных. Вспоминаю все, и не верится, что с нами это было, что мы, по сути дела, мальчишки, могли это выдержать. А ведь выдержали!» – вспоминает Петр Безродных (из книги «Священная война»).

Застрявшая машина наркома

В 1946 году в Курган приехал народный комиссар путей сообщения СССР Лазарь Каганович (один из приближенных соратников Иосифа Сталина). Машина наркома застряла в бездорожье рядом с вокзалом. Вытаскивать автомобиль пришлось с помощью танка.

«Каганович дал телеграмму Сталину о том, что происходит в послевоенном Кургане: зеленых насаждений, асфальтового покрытия и освещения нет, дома – частный сектор. Курган объявляют всесоюзной стройкой, потому что город внес большой вклад в Победу. С 1951 года ленинградские архитекторы разрабатывают план застройки Кургана и начинают строить наш город», – делится Васильева.

Всего 120 тысяч зауральцев получили медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», несколько сотен были удостоены орденов Ленина и Трудового Красного знамени.

В год празднования 80-летия Победы подвигу курганцев отдали дань. В январе президент Владимир Путин присвоил областному центру Зауралья почетное звание РФ «Город трудовой доблести».

«Учитывая подвиги и заслуги курганцев, я считаю, что давно надо было дать городу это почетное звание. Последние пять лет этого добивались активисты и общественники. Они собирали в архивах и музеях документы и исторические факты о трудовом подвиге горожан. Мы очень рады, что это наконец произошло», – подводит итог Татьяна Васильева.

Фото: архив Минобороны РФ / mil.ru

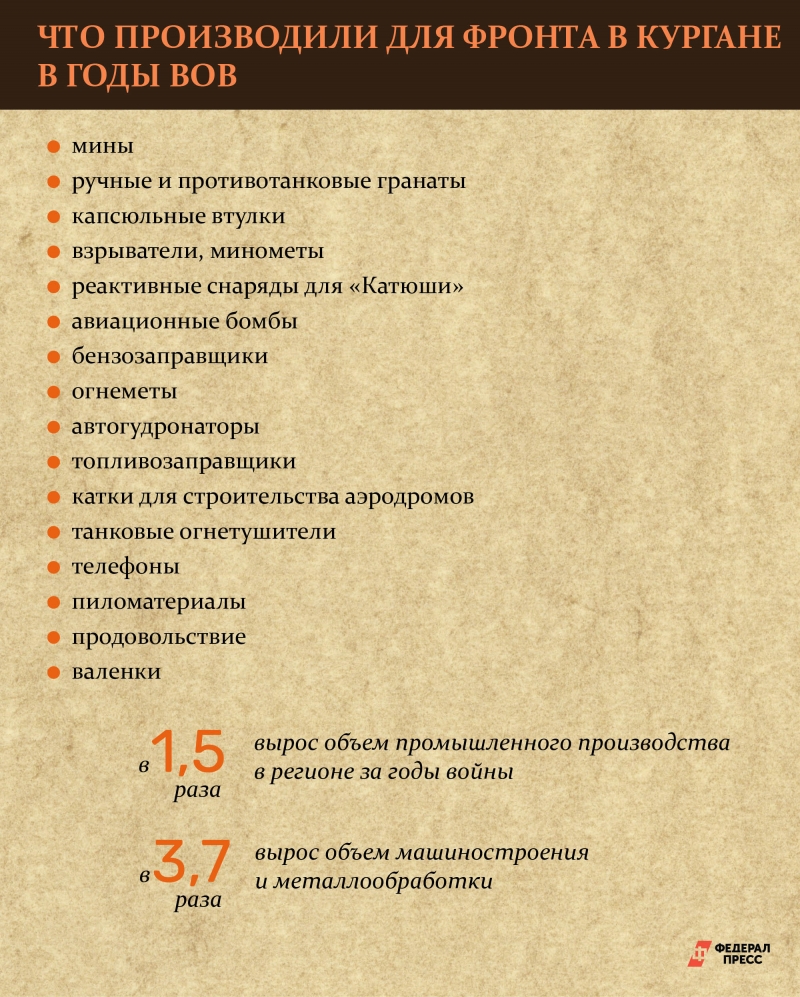

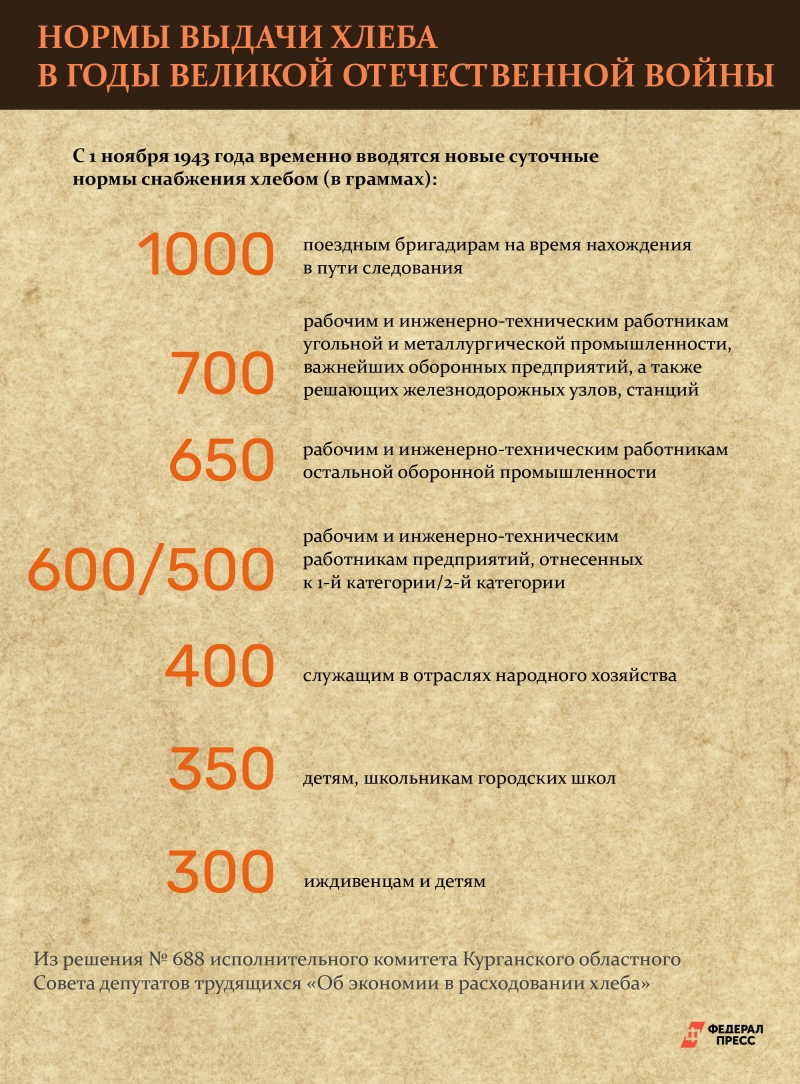

Инфографика: ФедералПресс / Светлана Возмилова

80-летие Победы в Великой Отечественной войне